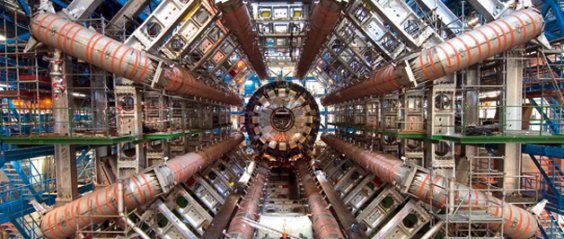

- Das größte wissenschaftliche Instrument, das je gebaut wurde: Der ATLAS-Detektor am CERN kurz vor seiner Fertigstellung. // © CERN

Eines der zentralen Forschungsthemen der Research Area B ist die Supersymmetrie. Zwar liefert das Standardmodell der Teilchenphysik mit 12 Elementarteilchen und den bekannten fundamentalen Kräften ein bestechend einfaches und durch Experimente gut belegtes Konzept – doch wie die Partikel und die vier fundamentalen Wechselwirkungen (Kräfte) genau zusammenspielen, weiß man noch nicht.

Die Supersymmetrie (SUSY) löst das Problem, indem sie jedem der bekannten Elementarteilchen einen schweren Superpartner zuweist. Damit verdoppelt SUSY die Anzahl der bisher bekannten Elementarteilchen – ein Zuwachs, den die Wissenschaft gern in Kauf nimmt: Lassen sich doch mit SUSY Kräfte und Materie in ein einheitliches mathematisches Modell fassen. Außerdem könnte SUSY bei einer Reihe kosmologischer Problemstellungen helfen, zum Beispiel bei der Frage, wie die nachgewiesene Asymmetrie von Materie und Antimaterie entstanden ist (s. Research Area C).

Ein anderes Beispiel liefert die Dunkle Materie: Aus astronomischen Beobachtungen und Berechnungen weiß man, dass es neben der bekannten Materie in Sternen und Galaxien noch eine weitere Materieform geben muss, die bisher unentdeckt blieb (s. Research Area E). Für diese Problematik bietet SUSY mit ihren neuen Teilchen eine elegante Lösung.

Daher beteiligen sich Wissenschaftler der Research Area B an internationalen Großexperimenten wie dem LHC am CERN, mit dem man unter anderem auch supersymmetrische Teilchen dingfest machen will. Clusterforscher haben am Design und Bau des ATLAS-Detektors am CERN mitgearbeitet. Außerdem waren sie maßgeblich am Aufbau eines Netzwerks aus Hochleistungsrechnern beteiligt, das die mit dem ATLAS-Detektor gewonnenen Daten auswerten wird.