19.04.2012

Zweifel an Gammablitzen als Motor für kosmische Strahlung

Pausenlos wird unsere Erde von hochenergetischen Teilchen, der sogenannten kosmischen Strahlung, bombardiert. Sie besteht vor allem aus Protonen, Neutronen, Elektronen und Myonen, aber auch aus schweren Atomkernen.

Obwohl die kosmische Strahlung vor genau 100 Jahren entdeckt wurde, ist ihr Ursprung bis heute eines der größten Geheimnisse der Physik. Das IceCube-Experiment, ein riesiger Neutrino-Detektor in der Antarktis, ist der Lösung dieses Geheimnisses nun ein Stück näher gekommen.

Am 18. April 2012 veröffentlichte die IceCube-Kollaboration, der die Cluster-Wissenschaftlerin Professor Dr. Elisa Resconi angehört, in der Fachzeitschrift "nature" eine bahnbrechende Entdeckung, die möglicherweise eine der führenden Theorien über die Entstehung der kosmischen Strahlung widerlegt.

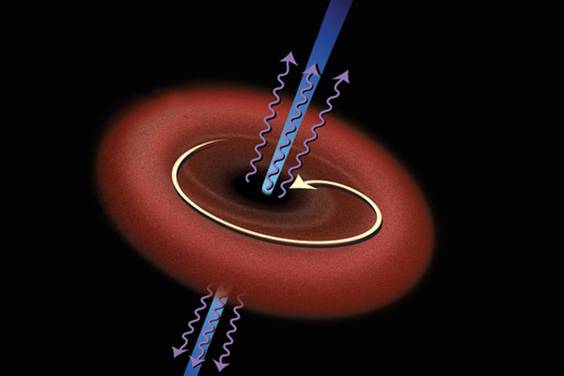

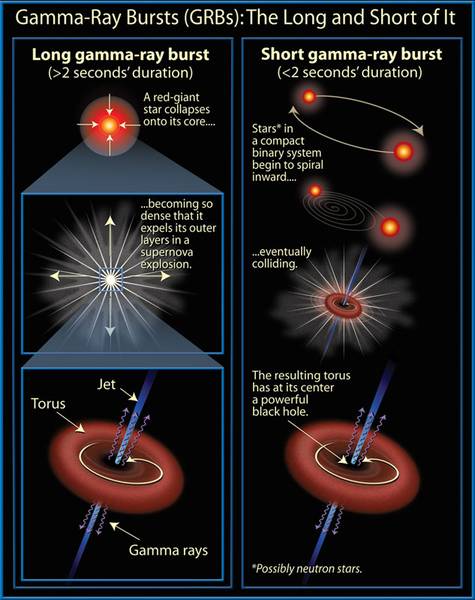

Bisher gingen die Forscher davon aus, dass es zwei mögliche Quellen für die hochenergetischen Teilchen der kosmischen Strahlung gibt: Erstens die massereichen Schwarzen Löcher in den Zentren von aktiven Galaxien. Und zweitens Gammastrahlenausbrüche (GRBs), also massereiche, explodierende Sterne, die zu Schwarzen Löchern werden.

Fast täglich beobachten Astronomen irgendwo am Himmel den Ausbruch von Gammastrahlung, der für wenige Sekunden heller aufleuchtet als der Rest des Universums. Weltraumteleskope außerhalb der Erdatmosphäre dienen der Beobachtung dieser extremen, kosmischen Phänomene.

Neben den Weltraumteleskopen leisten seit einigen Jahren auch Experimente am Erdboden bei der Erforschung der kosmischen Strahlung wesentliche Beiträge. Dazu gehört das Experiment IceCube, ein Neutrino-Teleskop am Südpol. Der Detektor besteht aus einem Kubikkilometer Gletschereis und ist mit mehr als 5000 optischen Sensoren versehen. Es liegt bis zu 2,5 km tief im antarktischen Eis und wird von 250 Physikern und Ingenieuren aus Deutschland, USA, Schweden, Belgien, der Schweiz, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien und Barbados betrieben. Seit kurzem ist die Technische Universität München (TUM) Mitglied der IceCube-Kollaboration.

IceCube beobachtet Neutrinos, indem es das schwache, blaue Licht erfasst, das entsteht, wenn Myonen das Eis des Detektors durchlaufen. Die Myonen sind wiederum Sekundärprodukte und aus den hochenergetischen Neutrinos der kosmischen Quelle hervorgegangen. Neutrinos sind elektrisch neutrale Teilchen mit sehr geringer Masse. Sie treten nur als Nebenprodukte in Zerfalls- oder Umwandlungsprozessen in Erscheinung. Aufgrund ihrer elektrisch neutralen Eigenschaft werden Neutrinos nicht von den Magnetfeldern des Kosmos, der Sonne oder der Erde abgelenkt und durchdringen so problemlos unseren Planeten und alle seine Lebewesen.

Die kosmische Strahlung besteht überwiegend aus Protonen sehr hoher Energie. Treffen diese auf Materie, so werden auch Neutrinos erzeugt. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass die Quellen der kosmischen Strahlung somit auch Neutrinoquellen sind.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren untersuchte die IceCube-Kollaboration daher 300 Gammastrahlenausbrüche auf der Suche nach den dabei vermuteten Neutrinos. Doch entgegen ihrer Erwartung fanden die Wissenschaftler keine Neutrinos und konnten damit Gammablitze als eine mögliche Quelle der kosmischen Strahlung weitestgehend ausschließen. Die aktuellen Messungen mit IceCube stimulieren so die weitere Erforschung des Ursprungs kosmischer Strahlung.

Elisa Resconi, Cluster-Wissenschaftlerin und Mit-Autorin der Publikation in „nature", erforscht seit 2005 hochenergetische Neutrinos mit Hilfe von IceCube.“Wir erleben gerade sehr spannende Jahre mit IceCube. Wir haben endlich die Ära der Teilchen-Astronomie erreicht“, erklärt sie.