15.04.2011

LOFAR erfasst den Puls des Radiohimmels

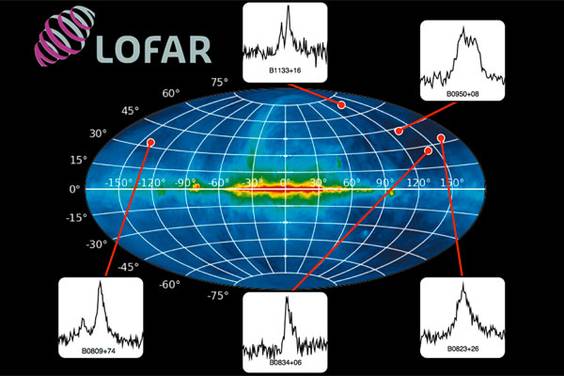

Das europäische "LOw Frequency ARray" ermöglicht die bisher empfindlichsten Pulsarbeobachtungen bei niedriger Frequenz

Einem internationalen Astronomenteam unter Beteiligung von deutschen Wissenschaftlern ist es gelungen, die bisher empfindlichsten Radiobeobachtungen von Pulsaren bei niedriger Frequenz mit dem europäischen Radioteleskop-Netzwerk LOFAR aufzunehmen. Pulsare sind extrem schnell rotierende Neutronensterne, die bei der Explosion von extrem massereichen Sternen als Supernovae entstehen. An diesem Projekt sind eine Reihe von Wissenschaftlern beteiligt, die im deutschen Konsortium GLOW ("German LOng Wavelength") organisiert sind, darunter auch der Exzellenzcluster Universe.

Die Forschungsgruppe von Prof. Michael Kramer vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie beschäftigt sich speziell mit der Untersuchung von Pulsaren. Die Pulsarbeobachtungen stellen das erste Resultat von LOFAR-Beobachtungen in einer referierten Zeitschrift dar; die Veröffentlichung erscheint demnächst im europäischen Fachjournal "Astronomy & Astrophysics".

Das europäische Niederfrequenz-Radioteleskop LOFAR ist das erste einer ganzen Reihe neuartiger Radioteleskope, zur Erforschung des Universums bei den niedrigsten Frequenzen, die überhaupt vom Erdboden aus zugänglich sind. Das Auffinden von neuen Pulsaren und deren Erforschung bei niedrigen Frequenzen stellen ein Schlüsselprojekt für die Wissenschaft mit LOFAR dar.

Mit LOFAR sind die Astronomen nun zum Frequenzbereich der ersten Pulsarmessungen zurückgekehrt, jedoch mit moderner Computertechnik und der Verbindung der Einzelteleskope über Hochgeschwindigkeits-Glasfaserleitungen, die die Leistungsfähigkeit der Teleskope um ein Vielfaches steigern. So wird es mit LOFAR möglich, die Radiopulse im Detail zu untersuchen und darüber hinaus Effekte der Gravitationsphysik und Eigenschaften des interstellaren Mediums in unserer Milchstraße zu erforschen.

LOFAR funktioniert mithilfe von Tausenden kleiner Antennen, die über verschiedene Länder Europas verteilt sind und mit Hochgeschwindigkeits-Internetleitungen miteinander verbunden sind. Die Auswertung erfolgt über einen leistungsstarken Supercomputer nahe der zentralen LOFAR-Station bei ASTRON in den Niederlanden.

Die LOFAR-Teleskope verfügen über keine beweglichen Teile; vielmehr erfolgt die Ausrichtung am Himmel über digitale Zeitverzögerungsbausteine. Dadurch wird eine wesentlich höhere Flexibilität in der Datenanalyse möglich, zum Beispiel können ganz unterschiedliche Richtungen am Himmel gleichzeitig erfasst werden.

"Die Abbildungsverfahren mit LOFAR unterscheiden sich deutlich von denen mit klassischen Radioteleskopen", sagt Ralf-Jürgen Dettmar, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und Vorsitzender des deutschen GLOW-Konsortiums. "Mit den klassischen Teleskopen können in kurzer Zeit nur recht kleine Felder am Himmel erfasst werden, während LOFAR in gleicher Zeit Schnappschüsse von ausgedehnten Regionen des Himmels ermöglicht und so die Überwachung dieser Regionen zur Entdeckung von neuen Pulsaren und eventuell anderer seltener Phänomene am Himmel gestattet."

Für die nächsten Schritte bei der Untersuchung von Pulsaren mit LOFAR möchte das Forschungsteam die speziellen Fähigkeiten dieses Radioteleskops nutzen, um dem Strahlungsmechanismus der Pulsare zu Leibe zu rücken und weiterhin auch Pzulsare zu entdecken, die bisherigen Suchprogrammen entgangen sind. "LOFAR ist ein phantastisches Teleskop, um unsere bisherigen Beobachtungsinstrumente zur Erforschung von Pulsaren bei langen Wellenlängen zu ergänzen", so Michael Kramer, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. "LOFAR verfügt über das Potential, eine große Anzahl bisher unentdeckter Pulsare in der Nachbarschaft unserer Sonne aufzufinden, mit deren Hilfe wir den Nachweis von Gravitationswellen erbringen möchten."

Mit LOFAR können Radiowellen über einen sehr ausgedehnten Frequenzbereich erforscht werden, über mehr als eine Größenordnung von 10 bis 240 Megahertz. Neben der Suche nach Pulsaren wird LOFAR zur Himmelskartierung im langwelligen Radiobereich eingesetzt werden, weiterhin für kosmologische Fragestellungen, zur Überwachung der Sonnenaktivität und zur Untersuchung von Planeten. LOFAR fungiert darüber hinaus auch als Vorläuferprojekt für das "Square Kilometre Array" (SKA), das geplante globale Radioteleskop der nächsten Generation.

LOFAR: Das "International LOFAR Telescope" (ILT) wurde hauptsächlich von ASTRON konzipiert, dem Niederländischen Institut für Radioastronomie, in Zusammenarbeit mit einer Reihe von internationalen Partnern. Zur Zeit sind vier deutsche LOFAR-Stationen in Betrieb, wobei die LOFAR-Station in Effelsberg vom MPIfR betrieben wird, die Station in Unterweilenbach vom MPA, die Station in Tautenburg von der Thüringer Landessternwarte und die Station in Bornim vom Astrophysikalischen Institut Potsdam. Die deutschen LOFAR-Partner haben sich zu GLOW, dem "German LOng Wavelength" Konsortium zusammengeschlossen. In seiner endgültigen Form wird sich das internationale LOFAR-Teleskop aus mindestens 36 Einzelstationen in den Niederlanden und acht Stationen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Schweden zusammensetzen. Deutschland stellt mit bisher fünf Stationen den wichtigsten internationalen Partner dar. Jede Station besteht aus Hunderten von Dipolantennen, die elektronisch miteinander verbunden ein riesiges Radioteleskop bilden, mit der Fläche von halb Europa.

GLOW ist das Deutsche Konsortium zur Messung langer Radiowellen ("German Long Wavelength Consortium"). Vorsitzender des Konsortiums ist Prof. Ralf-Jürgen Dettmar (Ruhr-Universität Bochum), Stellvertreter ist Prof. Marcus Brüggen (Jacobs-Universität Bremen). Mitglieder des Konsortiums sind die astronomischen Institute der Universitäten in Bielefeld, Bochum, Bonn und Köln, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, die Jacobs-Universität Bremen, das Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, der Exzellenzcluster "Universe" Garching, die Sternwarte Hamburg, das Forschungszentrum Jülich, das Astrophysikalische Institut Potsdam und die Thüringer Landessternwarte Tautenburg. Die gemeinsamen Ziele sind der Aufbau und die Koordinierung des deutschen LOFAR-Netzwerks und des zugehörigen Wissenschafts-Netzwerkes sowie die Förderung der Ausbildung von Studenten.

Originalveröffentlichung:

Observing pulsars and fast transients with LOFAR (PDF, 15.7 MByte), B. W. Stappers et al., 2011, Astronomy & Astrophysics, DOI: 10.1051/0004-6361/201116681 (see also Observing pulsars and fast transients with LOFAR, arXiv:1104.1577 [astro-ph.SR]).

Weitere Informationen:

International LOFAR Telescope (in englischer Sprache).

Deutsche LOFAR-Stationen (in englischer Sprache).

Deutsches LOFAR-Konsortium (German Long Wavelength Consortium, GLOW).

Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR)

LOFAR im Newsletter des Exzellenzclusters Universe